Le programme AXA Forests for Good, lancé en avril 2022, vise à restaurer des écosystèmes forestiers endommagés tout en les rendant plus résilients face aux risques sanitaires et au changement climatique. Dans le cadre de ce programme de grande ampleur, une analyse de plus de 30 sources scientifiques met en lumière, de façon quantifiée, les bénéfices de la présence d’au moins 3 ou 4 essences d’arbres différentes à l’échelle d’une parcelle forestière, en comparaison avec des monocultures des mêmes essences. La vision de Reforest’Action en faveur des forêts mélangées est inscrite dans notre ADN depuis notre fondation – en témoigne la moyenne de 7 essences sélectionnées par projet forestier ou agroforestier pour l’ensemble des 1627 projets conduits en 15 ans. Dans notre rapport « Notre Avenir S’appelle Forêt » publié en 2018, nous plaidions ainsi déjà pour la restauration forestière fondée sur la diversité des essences. Mais pourquoi les forêts mélangées présentent-elles des fonctions écologiques plus développées que des peuplements forestiers purs ? Décryptage.

Renforcer les forêts grâce à la diversité des essences

Aléas biotiques et abiotiques : éléments perturbateurs des écosystèmes forestiers

Les forêts tempérées sont touchées de façon croissante par des aléas abiotiques en lien avec le changement climatique, tels que les phénomènes de sécheresse liés à la hausse des températures et à la baisse de la pluviométrie estivales, qui entraînent un risque élevé d’incendies, un risque d’accroissement de la mortalité des arbres et un affaiblissement de ces derniers, qui sont dès lors plus vulnérables à d’autres aléas naturels.

La santé des forêts en zones tempérées est affaiblie également par des aléas biotiques tels que les maladies et les insectes exotiques importés avec la mondialisation. Ces champignons pathogènes et insectes ravageurs, comme les scolytes, représentent la majeure partie des dommages recensés en forêt française.

Aléas climatiques et aléas naturels : ces phénomènes, qui peuvent se combiner, affectent directement la multifonctionnalité des forêts. Lorsqu’elles sont dégradées, les forêts ne fournissent plus leurs services écosystémiques en faveur du bien-être de l’ensemble du vivant.

Les effets positifs de la diversité des essences par rapport à un peuplement monospécifique

Les forêts composées d’un minimum de 3 à 4 essences différentes sont mieux armées que les peuplements purs de ces mêmes essences pour faire face aux manifestations actuelles et futures du changement climatique et aux risques biotiques grandissants.

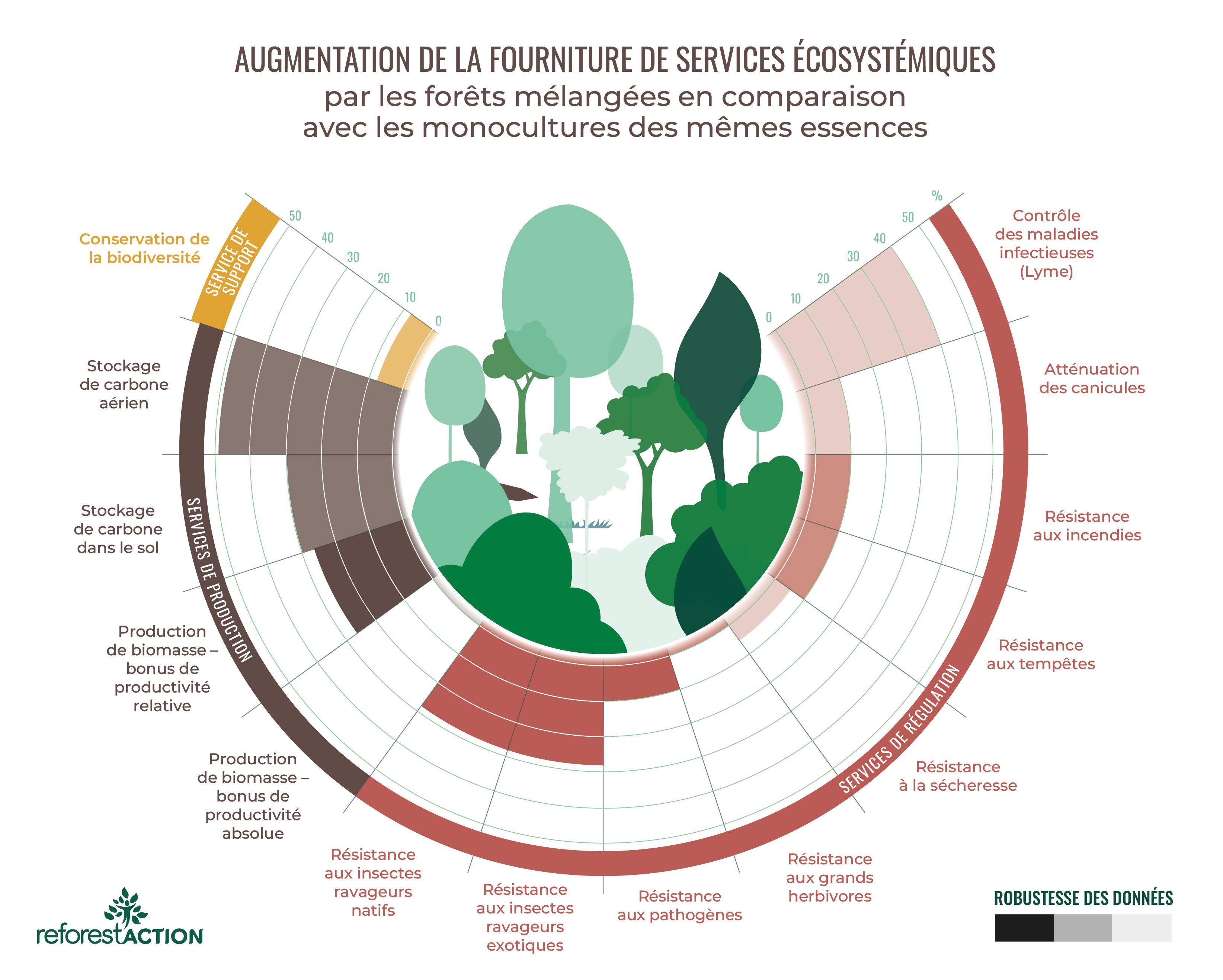

Ainsi, les forêts constituées d’un minimum de 3 à 4 essences différentes :

- présentent une biodiversité végétale et animale plus riche et abondante ;

- sont plus résistantes aux sécheresses, aux incendies, aux tempêtes et aux pathogènes ;

- affichent une meilleure production de services écosystémiques, tels que le stockage de CO2 utile à la lutte contre le changement climatique, ou la réduction de certains risques sanitaires pour l’humanité comme l’impact des canicules et les maladies infectieuses.

Deux éléments clés à prendre en considération afin que ces effets positifs se réalisent de façon optimale :

- Le contexte pédoclimatique, et notamment la fertilité du sol et ses réserves utiles en eau.

- Le principe de la résistance associative : les forêts mélangées sont plus résistantes lorsqu’elles associent des essences aux propriétés contrastées et complémentaires en termes de traits fonctionnels (caractéristiques morphologiques, métaboliques ou phénologiques) ; au critère de la pluralité du nombre d’essences, s’ajoute ainsi celui de la combinaison optimale d’espèces susceptible d’offrir la meilleure résistance possible en cas d’aléas. A ce titre, le mélange d’essences feuillues et résineuses s’avère particulièrement efficace.

En somme, la mixité et la complémentarité des essences permet aux forêts de réaliser pleinement leur multifonctionnalité et de rendre une grande variété de services environnementaux (production de biomasse, accueil de la biodiversité) tout en assurant des fonctions essentielles au niveau économique (production de bois, tourisme), social (emploi, loisirs, ressourcements…) et paysager.

Des forêts plus riches en biodiversité et plus productives en biomasse

Favorisation de la biodiversité

Si de multiples déterminants entrent en ligne de compte pour modeler la valeur biologique des forêts, en particulier la continuité historique du couvert, la structure d’âges, la présence de très vieux arbres ou la quantité de bois mort, les forêts constituées de 3 à 4 essences minimum abritent toutefois une biodiversité plus riche et plus abondante de 5 à 10% que les monocultures des mêmes essences.

Cela s’explique par l’accroissement et la complémentarité des ressources disponibles au sein des forêts mélangées, ainsi que par une plus grande hétérogénéité des habitats, au sein desquels s’accumulent un plus vaste nombre d’espèces qu’au sein d’un peuplement pur. Par ailleurs, la richesse des cortèges d’organismes qui entretiennent d’étroites relations fonctionnelles avec les arbres (insectes phytophages, organismes décomposeurs vivant dans le sol et les litières, lichens épiphytes, champignons mycorhiziens...) est fortement influencée par la composition des peuplements forestiers. Les forêts mélangées bénéficient ainsi de la présence conjointe de cortèges d’espèces inféodées à chaque essence d’arbre (principe d’additivité).

Cet effet positif s’observe plus ou moins en fonction des combinaisons d’essences présentes dans la forêt mélangée, certaines essences d’arbres ayant un effet plus favorable que d’autres sur le développement de la faune et la flore forestières.

Production de biomasse

La croissance biologique des arbres en termes de biomasse (matière organique), tant aérienne que souterraine, est plus importante dans les forêts riches d’une variété d’essences, qu’au sein de peuplements monospécifiques. Ainsi, les forêts composées d’un minimum de 3 à 4 essences peuvent générer entre 15 et 33% de biomasse supplémentaire que des monocultures des mêmes essences.

Cela s’explique notamment par le fait que les forêts mélangées sont généralement plus denses (tree packing) et bénéficient d’une fermeture de la canopée (canopy packing) plus complète, dans la mesure où elles sont généralement constituées de différents étages (ou strates végétales) évoluant dans l’espace et dans le temps en fonction du cycle de chaque espèce d’arbre.

Cet accroissement de la biomasse s’explique également par le fait que des essences d’arbres différentes mobilisent et utilisent les ressources en lumière, en eau et en nutriments selon des stratégies complémentaires (stratégie acquisitive ou conservatrice), contrairement aux individus d’une même espèce qui peuvent entrer en concurrence pour ces ressources.

Ce phénomène, appelé complémentarité de niche, se matérialise également au niveau des sols, qui bénéficient, au sein des forêts mélangées, d’une activité microbienne plus riche, d’une augmentation de la rhizodéposition (transfert de carbone des racines vivantes des arbres vers le sol) et d’associations symbiotiques plus nombreuses et complémentaires entre les racines des arbres et les champignons mycorhiziens, véritables alliés dans l’alimentation des végétaux.

Stockage de carbone aérien et souterrain

Dans la mesure où le carbone capté par les forêts est stocké notamment dans la biomasse aérienne (tronc, branches, feuilles), dans la biomasse souterraine (racines) et dans la biomasse morte (bois mort laissé au sol ou bois mort sur pied), les forêts mélangées présentent ainsi une capacité de stockage du carbone aérien plus élevée de 25 à 70% que les peuplements monospécifiques, et une capacité de stockage du carbone dans le sol plus élevée de 10 à 50% que ceux-ci.

Des forêts plus résistantes aux aléas biotiques et abiotiques

Résistance aux insectes ravageurs et aux pathogènes

La diversité des essences d’arbres permet d’augmenter la résistance des forêts à d’éventuelles maladies ou pathogènes. À cet égard, face aux attaques d’insectes ravageurs, les forêts mélangées enregistrent 25 à 30% de dommages de moins que les peuplements constitués d’une seule essence.

En effet, dans la mesure où certaines essences d’arbres sont plus sensibles à certains types de risques sanitaires, la pluralité et le mélange des essences est un atout au sein d’une même parcelle, puisqu’en cas d’attaque sanitaire à l’échelle d’une parcelle, certaines espèces d’arbres seront mieux à même d’y résister. La présence d’arbres non-hôtes, qui n’accueillent pas le pathogène, réduit par ailleurs le nombre d’arbres cibles accessibles à l’insecte et limite sa propagation (host dilution). La variété d’essences est aussi variété de couleurs et d’odeurs, qui sont autant d’éléments visuels et olfactifs freinant la progression d’un insecte et limitant ses dégâts en agissant comme un masquage physique ou chimique. Les différentes essences abritent en outre davantage de prédateurs (« ennemis naturels ») capables de réguler les insectes ravageurs.

Résistance aux sécheresses

Face aux sécheresses, les forêts mélangées se montrent jusqu’à 5% plus résistantes que les peuplements monospécifiques, notamment lorsqu’elles sont composées d’essences aux traits hydrauliques variés, parmi lesquelles des espèces d’arbres résistantes à la cavitation (entrée d’air dans le circuit de circulation d’eau des arbres, entraînant la rupture de ce circuit), et donc au stress hydrique. La diversité des traits foliaires des essences est également un facteur de résistance des forêts aux sécheresses, dans la mesure où la morphologie des feuilles de certaines espèces permet une meilleure interception de l’eau de pluie. Par ailleurs, la diversité des essences d’arbres contribue à atténuer leur défoliation (perte de feuilles) provoquée par la sécheresse.

La pluralité des essences d’arbres peuplant une forêt atténue également les effets de la sécheresse sur la décomposition de la litière forestière, laquelle est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème.

À l’aune de l’augmentation des vagues et pics de chaleurs ainsi que de la possible réduction du temps de récupération des écosystèmes entre deux épisodes de sécheresse, la pluralité des essences d’arbres apparaît précieuse.

Résistance aux incendies

Des forêts plus robustes en cas de sécheresse présenteront en outre une vulnérabilité moindre aux risques d’incendies grandissants. La résistance accrue des forêts mélangées aux incendies s’explique également par la fermeture plus complète de leur canopée, évoquée précédemment, qui induit un microclimat frais et humide moins propice à l’ignition.

En réduisant l’accès de la lumière au sol et donc la densité végétale des sous-bois, les canopées fermées des forêts mélangées permettent également de réduire l’effet de convection du feu et donc de limiter la propagation des incendies vers les houppiers (cimes des arbres).

Enfin, le principe de la résistance associative au sein des forêts mixtes les rend plus résistantes au feu, du fait que certaines des essences possèdent une inflammabilité moindre, que ce soit grâce à l’épaisseur de leur écorce ou les propriétés chimiques de leurs feuilles.

Résistance aux tempêtes

En milieu forestier, de multiples facteurs contribuent à la stabilité des arbres, et notamment la nature du sol, la topographie et la gestion sylvicole. Pour autant, les forêts constituées de plusieurs essences, parmi lesquelles des essences intrinsèquement plus résistantes au vent (grâce à leur ancrage racinaire et leur ratio hauteur/diamètre offrant moins de prise au vent), peut renforcer la résistance de l’ensemble de la forêt aux tempêtes et limiter le risque de dégâts de grande ampleur, tels que les grandes arasées. La fermeture plus complète de la canopée des forêts mixtes favorise quant à elle la cohérence des houppiers, dès lors moins sensibles aux oscillations lors des coups de vent violents.

Des forêts plus efficaces pour réduire les risques sanitaires humains

Atténuation des canicules

La santé des forêts et la santé humaine sont liées. Cela s’illustre particulièrement bien en région urbaine, où la santé des citadins est fortement liée à l’existence d’espaces boisés.

En ville, les effets du réchauffement climatique sont exacerbés. L’une de ses principales manifestations prend la forme d’îlots de chaleur, qui correspondent à une élévation des températures maximales en milieu urbain par rapport aux milieux naturels environnants. Or, en termes de boisements urbains, la diversité des essences a bien son rôle à jouer dans l’atténuation des canicules qui pourraient provoquer chaque année, selon l’OMS, la mort de 256 000 personnes en ville d’ici 2050.

En effet, un arbre pouvant absorber jusqu’à 80% des rayonnements solaires, l’ombre procurée par son feuillage réduit l’accumulation de chaleur pendant la journée. Par ailleurs, grâce à l’évapotranspiration, un arbre mature produit jusqu’à 450 litres d’eau sous la forme de vapeur, créant ainsi un microclimat plus frais autour de lui. Et ces deux phénomènes sont bel et bien exacerbés par l’association d’essences d’arbres différentes, qui favorise en effet la fermeture de la canopée et augmente l’évapotranspiration grâce à une production de biomasse accrue.

Contrôle des maladies infectieuses

En diminuant le risque de dépérissements des forêts liés à des aléas biotiques ou abiotiques, la diversité des essences contribue à préserver, notamment, les services de dépollution rendus par les forêts situées à proximité des habitations humaines, permettant de réduire localement le risque de décès humains imputables à des maladies des voies respiratoires et des maladies cardio-vasculaires.

Les forêts mélangées, plus riches et abondantes en biodiversité, abritent également davantage de prédateurs des animaux porteurs de la maladie de Lyme, transmise par les tiques. La réduction des populations de vertébrés hôtes de la maladie entraîne ainsi mathématiquement une réduction du nombre de tiques au sein des forêts mélangées, ainsi qu’une diminution du risque de contraction de la maladie de Lyme qui touche quelque 30 000 nouvelles personnes chaque année en France.

La diversité des essences à l’échelle d’une parcelle forestière permet ainsi non seulement de renforcer la résistance de la forêt aux sécheresses, aux tempêtes, aux attaques d’insectes ravageurs et aux maladies affectant les arbres, mais elle contribue également à maintenir et à augmenter la fourniture de services écosystémiques, dont l’accueil de la biodiversité, la séquestration du carbone et la préservation du bien-être humain. Cette analyse de plus de 30 sources scientifiques comparant les fonctions écologiques des essences selon qu’elles sont gérées en mélange ou en peuplement pur, conduite dans le cadre du programme AXA Forests for Good, contribue ainsi directement à l’enrichissement des connaissances actuelles sur les forêts et à la diffusion, au sein du secteur forestier français et européen, de gestions forestières durables incluant la diversification des essences pour faire face aux risques sanitaires et au changement climatique.

Sur le même thème :

- Rapport « Notre Avenir s’appelle Forêt »

- Dix ans de reforestation en faveur des forêts diversifiées

- Pourquoi et comment s’appuyer sur la diversité d’arbres plantés

Références scientifiques :

- Jactel et al. 2017, 2018, 2021, 2024

- Zhang et al. 2012, 2022

- Feng et al. 2022

- Meng et al. 2024

- Li et al 2024

- Hulvey et al. 2013

- Jonsson et al. 2019

- Warner et al. 2024

- Rehschuh et al. 2021

- Xiang et al. 2022

- Chen et al. 2023

- Stemmelen ea. 2022

- Castagneyrol ea 2013

- Field et al. 2025

- Vehviläinen ea 2006

- Milligan ea 2013

- Anderegg et al. 2018

- Grossiord et al. 2019

- Liu et al 2022

- Guillemot et al. 2024

- Bai et al. 2024

- Germain et al. 2024

- Ampoorter ea 2020

- Stemmelen ea. 2022

- Gosselin ea in prep

- Ehbrecht ea 2017

- Guillerot et al. 2024

- Bourdin et al. 2022, 2025

A propos du programme AXA Forests for Good : S’inscrivant dans une dynamique de recherche-action, le programme AXA Forests for Good, qui renforce le leadership d'AXA sur les thématiques du climat et de la biodiversité, est conduit par un Consortium d’acteurs, piloté par Reforest’Action et composé d’AgroParisTech, de deux entités de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement (INRAE Renfor et Biogeco), de France Nature Environnement (FNE) et de quatre associations locales membres de cette fédération. Ce programme ambitieux allie la recherche scientifique, l’expérimentation et la restauration des écosystèmes, et contribue à une meilleure connaissance des forêts, de leurs services et des moyens de mieux les adapter au changement climatique.